Cómo las galaxias del Webb cuestionan la expansión del cosmos

7/22/202510 min leer

Hipótesis: ¿Es el corrimiento al rojo realmente una prueba de que el Universo se está expandiendo? ¿O podría ser un fenómeno completamente natural sin relación alguna con ello?

¿Vio bien Hubble, pero lo interpretó mal?

¿O tenía razón Zwicky, y la luz simplemente se desvanece?

Las primeras décadas del siglo XX nos trajeron muchos descubrimientos: desde la radiación de fondo, pasando por una nueva definición de la gravedad en la teoría general de la relatividad, hasta pruebas de que nuestra Vía Láctea no es la única galaxia en el Universo. Una figura clave en esta revolución fue Edwin Hubble.

Con este descubrimiento surgieron muchas teorías audaces, una de las cuales fue propuesta por el sacerdote y científico belga Georges Lemaître. En 1927, basándose en las ecuaciones de la teoría general de la relatividad de Einstein, Lemaître postuló que el Universo no es estático y que probablemente se está expandiendo. Presentó su hipótesis al propio Einstein, quien inicialmente la rechazó, alegando que el Universo es y debe ser estático. En ese momento, Einstein supuestamente respondió que si las ecuaciones indicaban eso, peor para las ecuaciones. (En realidad, dijo que lo que Lemaître había obtenido era un malentendido, pero más tarde, tras los descubrimientos de Hubble, le dio la razón y llamó a esto "el mayor error de su vida" — se refería a la adición de la llamada constante cosmológica a las ecuaciones para mantener la estaticidad del Universo).

Independientemente de Lemaître, Edwin Hubble también —tras descubrir que existían otras galaxias además de la Vía Láctea— comenzó a estudiarlas en detalle. Para ello, utilizó el telescopio más grande disponible en ese momento: el Hooker de 100 pulgadas en el observatorio Mount Wilson.

Durante sus observaciones, Hubble notó que la luz de la mayoría de las galaxias observadas mostraba el llamado corrimiento al rojo (redshift), lo que, según el efecto Doppler, sugería que esas galaxias se estaban alejando de nosotros y, por ende, unas de otras.

Para confirmar sus sospechas, Hubble utilizó el método de medición de distancias a galaxias mediante estrellas variables tipo cefeidas, cuya luminosidad absoluta es conocida. Al comparar su brillo observado con su brillo real, pudo determinar las distancias. Al comparar estas distancias con la magnitud del corrimiento al rojo, obtuvo una relación: cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Así formuló la ley de Hubble.

Aunque las observaciones coincidían con las suposiciones previas, Hubble dudó durante mucho tiempo en publicar estas revelaciones; él mismo no estaba seguro de si el problema eran las limitaciones técnicas o la extrañeza del propio fenómeno. Hoy sabemos que tenía razón. El Universo se está expandiendo, y todo indica que la velocidad de esa expansión está aumentando.

Pero —¿estamos realmente seguros de que todo lo que sabemos sobre el corrimiento al rojo se debe exclusivamente a la expansión del espacio? ¿Es posible que Hubble no se equivocara respecto al fenómeno, pero sí en su interpretación?

Ya en los años 30, Fritz Zwicky propuso una concepción alternativa: la teoría de la luz cansada ("tired light"), según la cual la luz pierde energía durante su viaje a través del espacio, no debido al movimiento de las galaxias, sino por interacciones con la materia o la estructura del propio espacio. El resultado: la luz nos llega con corrimiento al rojo, pero sin necesidad de una expansión.

En ese momento, la hipótesis de Zwicky fue rechazada, principalmente porque no explicaba la dilatación temporal observada en supernovas distantes ni predecía el espectro adecuado de la radiación de fondo. Sin embargo, hoy en día, gracias a telescopios modernos como el Telescopio Espacial James Webb (JWST), vuelven las preguntas sobre si el redshift puede deberse a algo distinto de la expansión.

El JWST fue lanzado en órbita en diciembre de 2021, y sus primeras observaciones se publicaron a mediados de 2022. A diferencia de Hubble, que observaba principalmente en luz visible e infrarrojo cercano, Webb fue diseñado para trabajar en el infrarrojo medio y lejano (hasta 28 micras). Gracias a eso, pudo observar las galaxias más antiguas y lejanas, cuya luz está tan desplazada que ya se encuentra fuera del espectro visible.

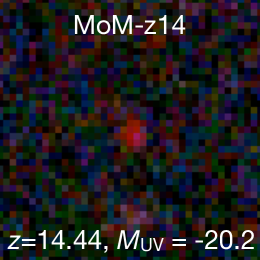

Y aquí surgió un problema para el modelo de expansión: el objeto más lejano descubierto hasta ahora, la galaxia MoM-z14, se formó aproximadamente 280 millones de años después del Big Bang, y sin embargo, posee una estructura desarrollada y una masa considerable. Esto plantea serias dudas sobre el modelo clásico de formación de galaxias, según el cual tales objetos no deberían existir en una etapa tan temprana del universo. Son datos emocionantes, porque por un lado tenemos objetos extremadamente lejanos, y por otro, sus características estructurales y emisivas apoyan la hipótesis del debilitamiento del espectro, y no la expansión clásica del espacio-tiempo.

Algunas de estas galaxias —que se suponía que eran jóvenes y apenas en formación— resultaron ser estructuras complejas y maduras, más grandes de lo esperado. Esto provocó una grave crisis entre los cosmólogos: ¿Cómo es posible que un Universo tan joven contenga galaxias tan desarrolladas? ¿Se expandió realmente el espacio-tiempo como creemos?

A la luz de estas observaciones, surge una hipótesis alternativa: quizá el corrimiento al rojo no se deba al movimiento ni a la expansión, sino a la atenuación de las ondas de alta frecuencia a medida que la fuente se aleja. Así como la luz azul de una vela desaparece más rápidamente que la roja en la atmósfera, la luz ultravioleta o visible de galaxias lejanas se desvanece más rápido que el infrarrojo o las microondas. Lo que interpretamos como desplazamiento del espectro podría ser en realidad un efecto de pérdida selectiva de energía por parte de las ondas luminosas.

Desde esta perspectiva, la radiación de fondo no tiene por qué ser un remanente del Big Bang, sino que podría ser simplemente la suma de las ondas más largas que han sobrevivido a miles de millones de años de viaje por el cosmos: un eco de luz ya demasiado débil para ser registrada en el espectro clásico, visible solo como microondas. Esto también explicaría por qué vemos galaxias solo cuando su luz ha sido amplificada adecuadamente; sin amplificación, algunos objetos son simplemente demasiado débiles para observarse.

Todo esto conduce a una conclusión incómoda: Además, cabe señalar que en las observaciones falta una señal clara de desplazamiento angular (paralaje) para las galaxias más alejadas. Si realmente se movieran en un espacio en expansión, deberían mostrar aunque sea un movimiento lateral mínimo en el tiempo, pero eso no se observa. Esto pone en duda el modelo del "globo" y apoya la interpretación de que las ondas de luz simplemente se debilitan y desaparecen.

Las observaciones de Webb y otras experiencias anteriores también confirman que las ondas más cortas (como el ultravioleta) tienen un alcance mucho menor que las más largas (infrarrojo, microondas). Un buen ejemplo es un experimento simple con la llama de una vela: la luz azul desaparece tras unos pocos metros, mientras que la roja sigue siendo visible. A escala cósmica, esto podría significar que simplemente no nos llega el espectro UV de galaxias lejanas, no por estiramiento, sino porque se ha extinguido. Una prueba directa de este fenómeno es que en galaxias distantes cuya rotación interna es mayor que su velocidad de alejamiento no se observa el esperado corrimiento local al azul (blueshift) en una de sus partes, y debería verse. Este efecto, sin embargo, es visible en galaxias cercanas, donde las diferencias espectrales relacionadas con el movimiento rotacional son medibles. Esto sugiere que las ondas más cortas se extinguen con la distancia antes de llegar a nuestros instrumentos.

El estiramiento del espectro y la desaparición de bandas son dos fenómenos distintos. El primero asume que la onda se deforma por la expansión del espacio. El segundo, que la luz simplemente deja de ser detectable en energías más altas, quedando solo las frecuencias bajas.

Cabe destacar que el propio telescopio James Webb fue diseñado para confirmar el modelo cosmológico estándar, pero sus datos mostraron algo completamente diferente: galaxias maduras y masivas donde deberían estar estructuras en formación. Esto puede interpretarse como una prueba involuntaria de que la interpretación aceptada del corrimiento al rojo podría ser errónea. Además, no es casualidad que las galaxias con corrimiento al azul (blueshift) las observemos como cercanas, y las que presentan redshift como lejanas. Las observaciones también indican que cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja, lo que la interpretación clásica atribuye a una expansión acelerada del Universo. Sin embargo, este fenómeno se corresponde perfectamente con las características de las ondas: cuanto más larga es la onda, mayor su alcance. Como resultado, el espectro se extiende y las ondas más cortas desaparecen gradualmente, lo que podría ser simplemente un efecto de la propagación de la luz en el espacio, sin necesidad de asumir la expansión del espacio-tiempo. Quizá no se expanda el Universo, sino que, con la distancia, desaparezcan gradualmente bandas completas del espectro luminoso. Quizá el espacio-tiempo no necesite expandirse para que las ondas luminosas cambien. Y quizá, lo más fascinante, la teoría de la luz cansada no era errónea, sino simplemente prematura.

El descubrimiento y la ley de Hubble fueron sin duda revolucionarios e innovadores para su época. Los métodos que utilizó entonces aún hoy despiertan admiración — aunque desde la perspectiva actual sabemos que no eran tan precisos como exigen los estándares contemporáneos. La presión del entorno científico, que cada vez se inclinaba más hacia la idea de un Universo en expansión, acabó obligando a Hubble a publicar sus resultados. Sin embargo, con ellos surgió la necesidad de “parchear” el nuevo modelo — y así entró en juego otro concepto: la energía oscura. Es precisamente la energía oscura la que supuestamente es responsable de la aceleración observada de la expansión del Universo. Según la cosmología actual, constituye hasta el 68% del contenido energético total del Universo — a pesar de que nunca ha sido observada directamente. Es un concepto puramente hipotético, derivado únicamente de ecuaciones que deben coincidir con el desplazamiento al rojo registrado. Pero si el redshift puede tener causas completamente distintas a la expansión, entonces toda la construcción de la energía oscura también podría resultar ser una ilusión — una llave matemática creada para adaptar los datos al modelo asumido. Es realmente sorprendente que algo que supuestamente tiene un impacto tan poderoso sobre toda la estructura del Universo permanezca invisible. Y sin embargo — sólo se “ve” en las fórmulas.

Resumen:

En tiempos de Hubble, la tecnología aún no estaba lo suficientemente desarrollada como para que sus observaciones pudieran demostrar inequívocamente que el universo realmente se estaba expandiendo. Faltaban demasiados datos y el conocimiento sobre la naturaleza de la luz era muy limitado. Hoy sabemos mucho más, y precisamente ese conocimiento nos obliga a mirar atrás con cierta tristeza.

Es realmente lamentable que instrumentos tan extraordinarios como el telescopio James Webb funcionen bajo principios que claramente cuestionan los modelos existentes, y sin embargo sus descubrimientos se distorsionen o se minimicen simplemente para no alterar los fundamentos de teorías antiguas, que a menudo son más hipótesis que hechos científicos, y que ya tienen más de cien años.

Es casi increíble cómo la autoridad puede convertir la ciencia en una especie de religión que se defiende a toda costa, incluso a expensas de la verdad que emana directamente de las observaciones.

En el próximo artículo hablaremos de los campos magnéticos de los cuerpos celestes, donde expondremos aún más claramente cómo la ciencia contemporánea intenta remendar modelos que se desmoronan, ignorando observaciones o creando entidades extrañas solo para ajustarlas al antiguo orden.

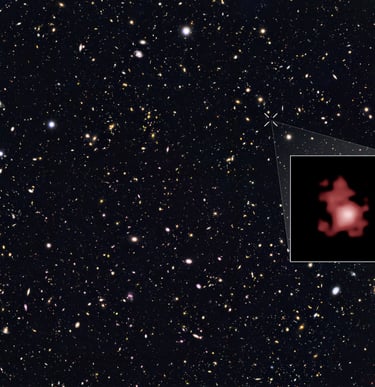

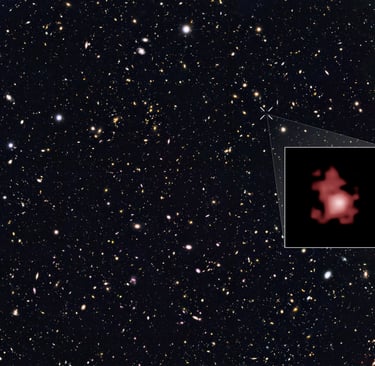

JADES (imagen NIRCam con ampliación). Los datos de la cámara NIRCam se utilizaron para determinar qué galaxias estudiar más a fondo mediante observaciones espectroscópicas. Una de estas galaxias —JADES-GS-z14-0 (mostrada en la ampliación)— se identificó con un corrimiento al rojo de z = 14,32 (+0,08 / –0,20), lo que la convierte en la galaxia más lejana conocida hasta ahora. Esto corresponde a un momento menos de 300 millones de años después del Big Bang. Consulta los detalles e imágenes de JADES para descargar.Crédito: NASA, ESA, CSA, STScI, B. Robertson (UC Santa Cruz), B. Johnson (CfA), S. Tacchella (Cambridge), P. Cargile (CfA).

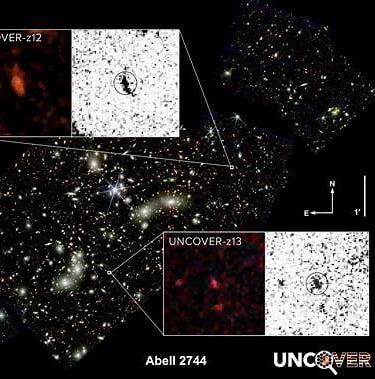

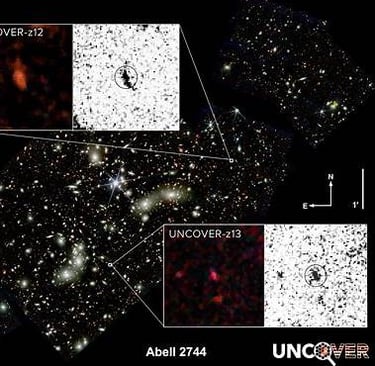

La segunda y cuarta galaxia más distante jamás observada (UNCOVER z‑13 y UNCOVER z‑12) han sido confirmadas utilizando la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam) del Telescopio Espacial James Webb.

Las galaxias se encuentran en el Cúmulo de Pandora (Abell 2744), mostrado aquí en longitudes de onda del infrarrojo cercano, traducidas a colores de luz visible.

La escala de la imagen principal del cúmulo está etiquetada en segundos de arco, que es una medida angular en el cielo.

Los círculos en las imágenes en blanco y negro (que muestran las galaxias en el filtro NIRCam-F277W a bordo del JWST) indican un tamaño de apertura de 0,32 segundos de arco.Fuente: Eurekalert.org

GN-z11 – una galaxia descubierta en 2016, que fue considerada el objeto más lejano con distancia confirmada desde la Tierra hasta el descubrimiento de la galaxia HD1.

Fuente: Wikipedia