Centros galácticos

7/19/20259 min leer

La física ha construido un modelo elegante que no encaja con la realidad. Si no tienes miedo de salirte de los esquemas establecidos, te invito a reflexionar sobre lo que realmente podría estar oculto en el centro de las galaxias.

Centros galácticos, agujeros negros e interpretación alternativa

Al principio, conviene basarse en lo que está bien conocido y documentado. Las estrellas, independientemente de su tamaño, son objetos que emiten enormes cantidades de energía. Además de la radiación térmica y la luz, las estrellas —incluido nuestro Sol— también expulsan grandes cantidades de materia: iones pesados, protones, vientos solares y eyecciones de masa coronal.

También emiten un amplio espectro de ondas electromagnéticas, desde ondas de radio hasta rayos gamma, que son diferentes manifestaciones de una misma propiedad: la perturbación de un campo energético. Todo esto está confirmado por observaciones, no solo de nuestro Sol, sino también de otras estrellas.

Las estrellas pueden clasificarse según su brillo y tipo espectral, desde los tipos O y B más calientes y brillantes hasta los tipos K y M más fríos. En resumen: cuanto mayor es la masa y energía de una estrella, mayor es su radiación (brillo) y, según el modelo clásico, también su gravedad.

Y todo eso funciona... hasta que aparece un agujero negro.

La paradoja del agujero negro:

Los agujeros negros, según el modelo físico actual, son objetos con una densidad tan enorme que su campo gravitatorio impide incluso que la luz escape. Hablando metafóricamente: si doblamos un palo, lo hacemos hasta un punto —hasta que se rompe. De manera similar, la materia bajo la influencia de la gravedad puede colapsar hasta un "punto de singularidad".

Aquí entra en juego el radio de Schwarzschild (1916), que define un límite —el horizonte de eventos— a partir del cual nada puede salir. Esa es la teoría. Pero ¿qué pasa con la energía que tuvo que liberarse durante ese colapso? ¿Dónde están los efectos de esa "ruptura"? ¿Qué pasa con el principio de conservación de la energía?

Con una masa y gravedad tan colosales, un agujero negro debería —paradójicamente— brillar como una superestrella. Y sin embargo, ocurre lo contrario: lo absorbe todo y no emite nada, salvo la hipotética radiación de Hawking (que nunca se ha observado directamente).

Otro golpe serio al concepto de agujero negro es la propia gravedad, o más precisamente, su formulación en la teoría general de la relatividad de Einstein. Sin duda, es una construcción matemáticamente elegante: la masa curva el espacio, y esa curvatura se percibe como gravedad. Hermoso, sí... pero ¿qué implica físicamente?

Si aceptamos ese modelo, en el caso de un agujero negro nos encontramos con una situación exponencial: cuanto mayor la masa, mayor la curvatura del espacio; cuanto mayor la curvatura, mayor la gravedad; y mayor gravedad lleva a un colapso aún más intenso de la materia, y así sucesivamente, sin límite. Se forma un sistema que colapsa exponencialmente sin ningún freno físico.

Y aquí surge el problema clave: un ente con densidad infinita tendría que violar las leyes fundamentales de la física.

Tomemos, por ejemplo, la ley de Coulomb —las partículas con la misma carga se repelen. Por tanto, para que la materia colapsante no se desintegre bajo la presión de sus propias cargas, habría que asumir que cada partícula en esta estructura tiene una carga opuesta a la de sus vecinas. Pero no observamos tales partículas. Esto ya genera inestabilidad.

Además, por las experiencias en el LHC sabemos que las partículas elementales cargadas (como los protones) no tienden a unirse, sino que se repelen. Hay que aportar enormes cantidades de energía para hacerlas colisionar —y no de forma natural, sino artificial, en condiciones extremadamente controladas. En condiciones naturales, este tipo de partículas muestran una fuerte aversión a agruparse en espacios pequeños.

Un agujero negro requeriría que millones de esas partículas coexistieran ignorando sus repulsiones mutuas. Y más aún, si no existe un freno físico, el colapso de masa llevaría a una curvatura infinita del espacio, lo que significaría una gravedad infinita y potencialmente energía infinita concentrada en el punto singular, lo cual contradice la conservación de la energía y los límites físicos de cualquier sistema conocido.

En resumen: se trata de una entidad que necesitaría la suspensión de las leyes físicas conocidas para poder existir. Y aunque las matemáticas lo permitan, la naturaleza no siempre tiene que obedecerlas.

Además, si alguien propone que el freno físico lo representa la llamada "materia oscura", hay que tener en cuenta que esa misma materia —si realmente interactúa gravitacionalmente— no permitiría la formación de un agujero negro en absoluto, ya que equilibraría el colapso de la masa desde una etapa anterior.

Observaciones frente a interpretaciones

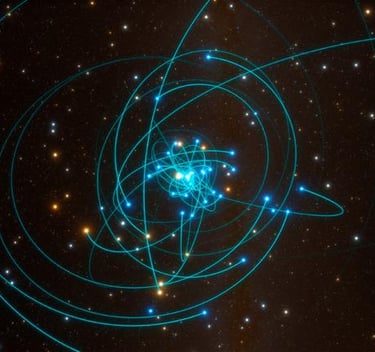

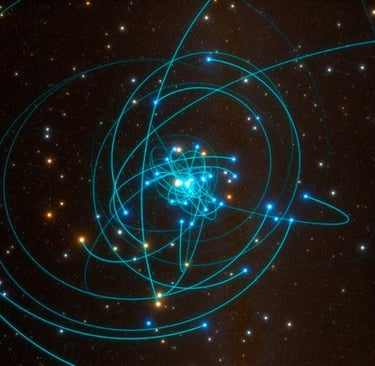

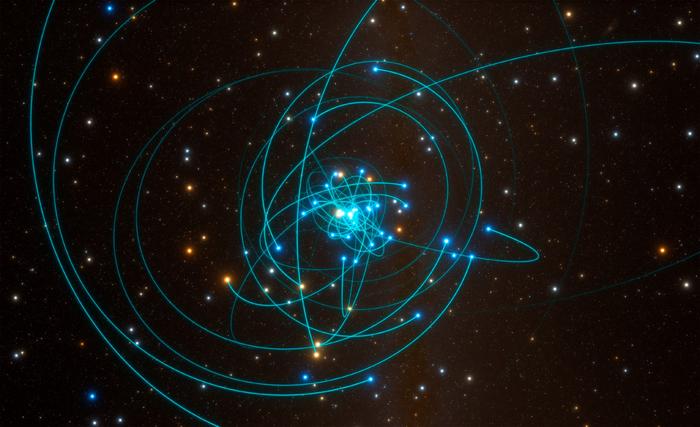

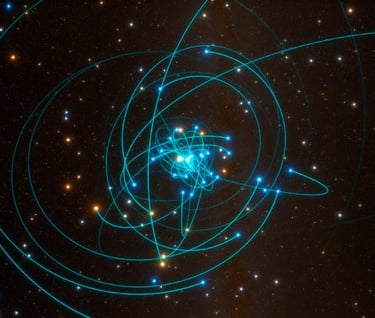

Hoy sabemos que en el centro de nuestra galaxia se encuentra Sagitario A*, un objeto considerado como un agujero negro supermasivo. En su vecindad más cercana, en un radio de un año luz, hay más de 3000 estrellas, cada una emitiendo enormes cantidades de materia y energía.

Estos flujos de materia no viajan en el vacío: colisionan entre sí, interfieren y se influyen mutuamente. Su comportamiento no es completamente aleatorio: las partículas cargadas se repelen electrostáticamente. Ya Charles Coulomb (siglo XVIII) describió matemáticamente este fenómeno, y hoy los experimentos en el LHC (CERN) confirman que las colisiones de iones requieren enormes cantidades de energía.

En la naturaleza, la velocidad de los iones del viento solar suele ser de 400–800 km/s, con un máximo de aproximadamente 2000 km/s (mucho menos que la velocidad de la luz). Por eso, los flujos de materia de muchas estrellas que se aproximan deberían empezar a repelerse, generando torbellinos y zonas de interferencia.

Este fenómeno —formación de torbellinos, chorros de plasma, turbulencias y eyecciones de materia— concuerda perfectamente con lo que observamos como jets: explosiones colosales de materia expulsada desde los centros galácticos. Y sin embargo, la ciencia actual lo interpreta como efecto de los agujeros negros.

No afirmo que no exista alguna forma de entidad central, pero vale la pena destacar que sistemas similares ocurren también a menor escala (por ejemplo, Júpiter y sus lunas), lo cual refuerza la analogía con los centros galácticos:

las estrellas pueden orbitar alrededor de un centro de masa común sin necesidad de agujeros negros (por ejemplo, sistemas binarios o triples),

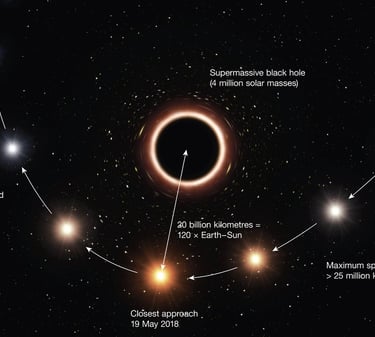

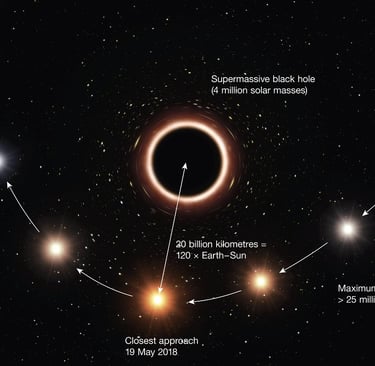

observaciones como la órbita de la estrella S2 alrededor de Sgr A* no concuerdan completamente con el modelo clásico —presentan parámetros variables e irregulares,

el objeto G2 (nebulosa M2), al pasar cerca del centro galáctico, no fue destruido ni absorbido, contra todo pronóstico.

Cada uno de estos fenómenos ha sido "rescatado" mediante prótesis matemáticas: correcciones relativistas, masa invisible, energía oscura, etc. ¿No es hora de considerar otro enfoque?

Una nueva perspectiva

Propongo no tanto una "demolición" del modelo de agujeros negros como su reinterpretación. Quizá no necesitamos una singularidad ni un punto cero para explicar los fenómenos energéticos en los centros galácticos.

Basta con notar que:

todas las estrellas conocidas emiten materia,

las partículas de esa materia tienen propiedades específicas y no es fácil forzarlas a colisionar,

los centros galácticos están saturados de energía y gravedad,

los jets podrían ser el resultado de una sobrecarga natural del sistema de múltiples flujos en colisión, no expulsiones desde dentro del agujero.

Todo esto está ante nosotros —solo hay que mirarlo de otra forma. No necesitamos objetos mágicos si podemos describir la realidad observable con fenómenos físicos y electromagnéticos conocidos. La ciencia debe ser flexible: no aferrarse rígidamente a postulados antiguos, sino buscar explicaciones en lo que realmente vemos.

Anexo – Baricentro, estabilidad orbital y jerarquía gravitacional natural

Aunque solemos decir que los planetas orbitan alrededor del Sol, en realidad se mueven alrededor del centro de masa común del sistema —el baricentro. En nuestro sistema solar, el baricentro a menudo se encuentra dentro del Sol, pero no siempre en su centro. En sistemas con masas más comparables, el baricentro puede incluso estar fuera del objeto principal —como ocurre con Plutón y su luna Caronte, que orbitan un baricentro fuera de Plutón.

Esto lleva a una observación interesante: cuanto mayor es la masa del objeto central, más dominante es en el sistema, lo que se traduce en mayor estabilidad de las órbitas de los objetos cercanos. Los planetas interiores (Mercurio, Venus, Tierra) tienen órbitas casi circulares y muy estables, mientras que Plutón (y otros objetos transneptunianos) tienen órbitas más excéntricas, menos estables y más sensibles a perturbaciones.

El mismo efecto se observa en los sistemas planetarios de gigantes gaseosos —Júpiter, Saturno— donde las lunas más cercanas al planeta tienen órbitas estables y circulares, y las más lejanas pueden estar inclinadas o ser inestables.

Pero curiosamente, en los centros galácticos se observa lo contrario a lo que sugeriría el modelo con un objeto central dominante. Los objetos cercanos al centro (como la estrella S2 alrededor de Sagitario A*) tienen órbitas altamente elípticas y variables, mientras que los más lejanos se mueven de forma estable, según el modelo galáctico.

Esto sugiere que no estamos ante una única entidad central (como un agujero negro), sino ante un efecto colectivo de muchos objetos masivos —una especie de "núcleo gravitacional" basado en interacciones mutuas, interferencias y múltiples fuentes de masa y energía. Además, estos sistemas se comportan como sistemas múltiples observados —como si el centro galáctico fuera un sistema complejo de muchas estrellas, no una sola entidad.

Desde el punto de vista matemático: un sistema de tres o más cuerpos no se puede resolver analíticamente —no se puede predecir una trayectoria única con una ecuación cerrada. Por eso, estos sistemas son inherentemente inestables y pueden comportarse de forma muy dinámica.

Puede surgir la duda: si en el centro hay una acumulación de muchas estrellas, ¿por qué no colisionan entre sí? La respuesta no es obvia, pero vale la pena observar un número creciente de casos que sugieren que los cuerpos celestes en condiciones extremas pueden mostrar comportamientos repulsivos. ¿Un ejemplo? Cada vez se registran más cometas calientes que desvían su trayectoria del Sol, como si fueran repelidos. Lo mismo ocurre con bólidos grandes al entrar en la atmósfera terrestre: su trayectoria se desvía y no siempre acaba en colisión. Quizá a escala macro actúa algo que también conocemos en la micro: alguna forma de repulsión natural entre estructuras energéticas complejas. Pero ese es tema para futuros capítulos.

Resumen y avance

No se trata de cuestionar los logros, sino de tener el valor de preguntar: ¿realmente vamos por el camino correcto?

A veces, en lugar de aferrarse a fundamentos teóricos del siglo XX, vale la pena olvidar temporalmente los modelos conocidos y observar el cosmos desde una perspectiva puramente observacional.

En los próximos capítulos, examinaremos otros problemas fundamentales de la física —como la estructura del átomo, la mecánica de la energía, la naturaleza de la radiación o la gravedad. Y aunque las respuestas puedan requerir salir de los esquemas conocidos, quizá allí —en el nuevo enfoque— se encuentre la solución.

Paradójicamente, a pesar de la creciente frecuencia de observaciones que no encajan con el modelo vigente, en lugar de revisarlo desde la base, la física teórica recurre a construcciones matemáticas cada vez más complejas que funcionan como prótesis —para mantener en pie el viejo edificio a toda costa. Tal vez ya es hora de mirar con ojos nuevos y construir algo nuevo —más simple, coherente y basado en la observación, no solo en ecuaciones.

¿Qué se comió al agujero negro? Probablemente se comió a sí mismo —la única pregunta es: ¿cómo? ¿Antes de formarse, o debido a lo que realmente es?

Aclaración:

Esto es solo una hipótesis y mi visión personal, basada en gran medida en datos y observaciones disponibles, pero no debe tomarse como fuente científica ni prueba definitiva. Es más bien un intento de interpretación personal de los fenómenos y una idea libre que requiere más investigación y verificación.

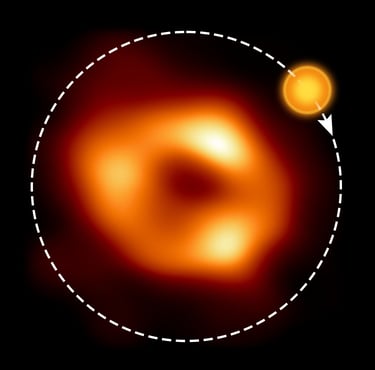

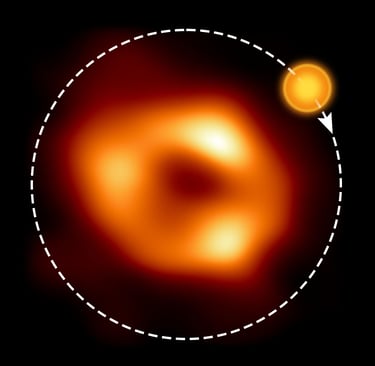

Punto caliente en el disco de acreción alrededor de Sagittarius A* — el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Imagen difusa en radio (EHT) con una ilustración superpuesta de la trayectoria de la materia caliente.

Fuente: ESO/EHT Collaboration.

Órbita de la estrella S2 alrededor del agujero negro supermasivo Sagittarius A*, ubicado en el centro de la Vía Láctea. S2 tarda 16 años en completar una órbita y alcanza una velocidad superior a los 25 millones de km/h, acercándose a unos ~20 mil millones de km (120 veces la distancia entre la Tierra y el Sol). Esta observación confirma las predicciones de la teoría general de la relatividad de Einstein.

Fuente: ESO/L.