Algo no encaja: El campo magnético planetario a la luz de los hechos

7/27/202511 min leer

Los modelos actuales del campo magnético planetario no explican muchas de las anomalías observadas: desde las potentes perturbaciones de Júpiter hasta el misterioso campo de Ganímedes. Descubre qué podría estar detrás de esto y por qué la ciencia oficial aún no tiene una buena respuesta.

¿Realmente sabemos de dónde proviene el campo magnético de los planetas?

Desde la perforación de Kola hasta Ganímedes: ciencia frente a observación

Explicaciones científicas oficiales sobre la formación de los campos magnéticos planetarios

El origen de la idea – el dínamo planetario

El modelo que explica la formación del campo magnético de los planetas fue propuesto a principios del siglo XX. Ya en 1919, Joseph Larmor sugirió que el campo magnético del Sol podría mantenerse mediante un mecanismo hidromagnético (posteriormente llamado dínamo). El modelo para los planetas se desarrolló en las décadas de 1950 y 1960 gracias al trabajo de Walter Elsasser, quien combinó rotación, convección y conductividad en una teoría coherente del dínamo planetario.

Según esta teoría, el campo magnético se genera como resultado de:

Un núcleo líquido conductor (aleación de hierro y níquel en planetas rocosos o hidrógeno metálico en gigantes gaseosos),

Convección térmica, es decir, el ascenso de material más caliente y el descenso del más frío,

La rotación del planeta, que organiza los movimientos en grandes torbellinos mediante el efecto Coriolis.

Esto genera corrientes eléctricas que, según la ley de Ampère y la inducción de Faraday, sostienen su propio campo magnético en un sistema llamado dínamo.

Ejemplos del Sistema Solar

Planetas y lunas con un campo magnético evidente:

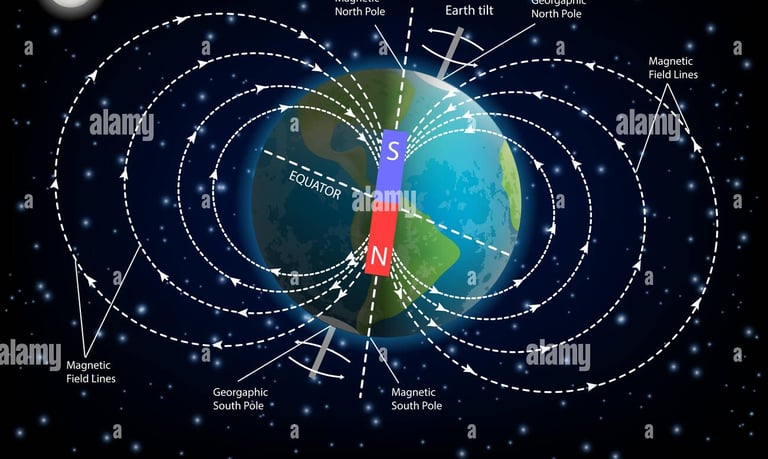

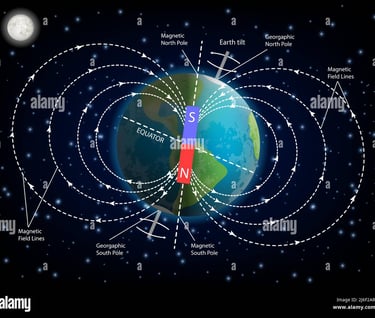

Tierra: ejemplo clásico de dínamo activo, con un núcleo líquido de hierro y níquel y una rotación de ∼24 h. Campo medio de ∼30 μT.

Júpiter: el campo más grande del Sistema Solar (∼4 gauss en el ecuador), gracias a un dínamo en la capa de hidrógeno metálico.

Saturno: también un campo fuerte, casi perfectamente alineado con su eje.

Urano: campo fuerte, pero muy inclinado respecto al eje de rotación y desplazado respecto al centro del planeta, lo que indica otra fuente de dinámica diferente al dínamo clásico.

Neptuno: al igual que Urano, el campo está desplazado e inclinado, irregular, lo que puede indicar una capa conductora situada más arriba que el núcleo.

Ganímedes: la única luna conocida con un campo magnético global permanente, probablemente generado por un núcleo de hierro líquido.

Objetos sin campo claro:

Mercurio: tiene un campo muy débil (∼1% del terrestre), posiblemente debido a una convección poco efectiva.

Venus: prácticamente sin campo magnético, debido a su rotación extremadamente lenta (243 días).

Marte: actualmente sin campo global, aunque la corteza contiene zonas fuertemente magnetizadas (vestigios de un antiguo dínamo).

La Luna: solo magnetizaciones locales en la corteza, sin campo activo.

Conclusión actual

La ciencia resume así: para que exista un campo magnético se necesitan tres cosas: un núcleo conductor y lo suficientemente grande, un gradiente de temperatura considerable (para impulsar la convección) y una rotación rápida (para organizar el movimiento a escala global). La falta de cualquiera de estos elementos significa un campo muy débil o inexistente.

Joseph Larmor (1919): fundamentos de la hipótesis del dínamo. Wikipedia

Joseph Larmor propuso que si un fluido conductor se mueve en un campo magnético, puede generar una corriente que mantenga dicho campo. Era una analogía teórica con el funcionamiento del disco de Faraday: un modelo simple de un conductor giratorio en un campo magnético.

Como no existían observaciones del interior del Sol ni de la Tierra, la teoría se basaba únicamente en analogías físicas y en el análisis de ecuaciones electromagnéticas e hidrodinámicas. Ya entonces, la idea asumía la existencia de un medio conductor y su comportamiento dinámico.

Walter M. Elsasser (décadas de 1950–60): consolidación y base empírica

Elsasser aportó apoyo empírico a la teoría. Utilizó varias observaciones clave:

Paleomagnetismo: el análisis de la orientación de minerales en rocas solidificadas (basaltos, lavas) mostró que la Tierra ha cambiado la polaridad de su campo muchas veces. Esto sugiere que el campo no proviene de un imán permanente, sino que es variable y renovable.

Análisis de inversiones del campo: se demostró que las inversiones ocurren cada ∼0,2–1 millón de años, lo que concuerda con un mecanismo dinámico e inestable.

Estructura del campo geomagnético: dominancia del dipolo, presencia de componentes de orden superior (armónicos esféricos), variabilidad temporal – todo esto sugiere una fuente activa en el interior del planeta.

Simulaciones magnetohidrodinámicas (MHD): modelos informáticos que reproducen las condiciones del núcleo terrestre generan campos con estructura, intensidad, variabilidad e inversiones similares.

¿Qué observaciones y datos respaldaron la teoría?

Paleomagnetismo geológico

Estudios de rocas solidificadas (p. ej., basaltos) que se encuentran generalmente a profundidades de 0–5 km bajo la superficie. En estas rocas se mide la dirección e intensidad de la magnetización residual, lo que permite reconstruir la historia del campo magnético terrestre.

Estructura del campo geomagnético

Las mediciones indican la dominancia del componente dipolar del campo y su variabilidad en el tiempo. Son datos de la superficie terrestre o de satélites, pero no del interior.

Simulaciones numéricas

Modelos informáticos basados en la física de fluidos, electromagnetismo y convección muestran que un campo similar podría generarse en un líquido conductor en rotación.

¿Qué observamos realmente y qué solo modelamos?

Elemento ¿Observación directa? Fuente de datos

Campo magnético en la superficie ✅ Sí mediciones magnetométricas

Cambios del campo en el tiempo ✅ Sí datos geológicos y satelitales

Movimientos en el núcleo ❌ No pura simulación matemática

Temperatura y dinámica del núcleo ❌ No modelos térmicos + datos sísmicos

Simulaciones de dínamo ❌ No (modelo)matemáticas + superordenadores

Ubicación de la fuente del campo vs lugar de observación

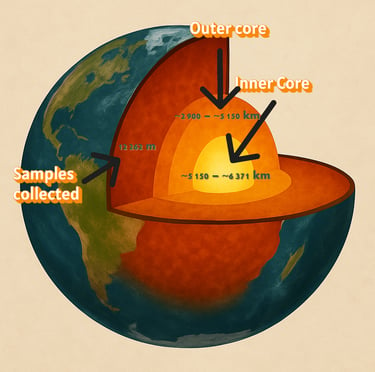

Núcleo externo de la Tierra (líquido): 2 900–5 100 km bajo la superficie.

Núcleo interno (sólido): 5 100–6 371 km.

Capas donde se registran datos paleomagnéticos: 0–5 km.

➡️ La diferencia entre la fuente y el efecto registrado es de hasta 6 000 km.

¿La teoría se basa exclusivamente en matemáticas y simulaciones?

✅ Sí. Toda la teoría del dínamo planetario se basa en:

ecuaciones de Navier-Stokes (hidrodinámica),

ecuaciones de Maxwell (electromagnetismo),

ecuaciones de convección y gradientes térmicos,

procesamiento numérico (simulaciones MHD).

No existen datos directos del interior de la Tierra que confirmen la existencia de convección en el núcleo. Todo se basa en deducciones.

Conclusiones

El modelo del dínamo planetario surgió para explicar la variabilidad y la intensidad del campo magnético. Aunque describe bien ciertos fenómenos, se basa casi exclusivamente en datos indirectos y simulaciones por ordenador. Es un modelo matemático altamente desarrollado, pero no el resultado de observaciones directas del interior planetario.

Una mirada crítica al modelo del dínamo

Echemos un vistazo a la cuestión del dínamo: es una suposición lógica y acertada, pero ¿ocurre realmente este fenómeno entre el núcleo interno y el núcleo externo?

Como se mencionó anteriormente, las muestras analizadas para confirmar este fenómeno provienen de regiones mucho más cercanas a la superficie que al núcleo. Otro aspecto que complica aún más este modelo es la suposición de que los planetas sin magnetosfera deben considerarse como objetos con núcleo inactivo. Viéndolo lógica y sensatamente, si todos los cuerpos celestes se formaron de manera similar, su interior debería ser esencialmente el mismo.

Una prueba casi perfecta de esto es el pozo superprofundo de Kola (SG-3) en Rusia. Se inició en 1970 y se concluyó en 1989. Alcanzó una profundidad de 12 262 metros, lo que representa solo el 0,2% del radio de la Tierra. En este pozo:

la temperatura alcanzó ~180 °C, mucho más de lo esperado,

se observó un aumento constante y no lineal de la temperatura con la profundidad,

también se detectó un aumento de la presión y la radiación.

La segunda prueba es la misión de la sonda Galileo, cuyo módulo descendió en la atmósfera de Júpiter el 7 de diciembre de 1995. Durante su descenso, en lugar de encontrar tormentas y alta humedad como se esperaba, ingresó en un "Hot Spot": una región seca y tranquila. En lugar de la convección prevista:

se detectó un contenido de agua muy bajo (~0,4% en lugar del 3–5% esperado),

no hubo tormentas ni fuertes movimientos convectivos,

la temperatura y la presión aumentaron constantemente a medida que el módulo descendía, hasta su destrucción a unos 150 °C y más de 22 bares de presión.

Ambos estudios demostraron claramente que la temperatura aumenta con la profundidad y la presión. Es difícil imaginar que, más cerca del núcleo, ocurra algún "giro mágico" en el que la temperatura comience a disminuir. Más bien lo contrario: allí probablemente se alcanzan temperaturas enormes y destructivas.

¿En tal caso podría generarse un campo magnético? Experimentos en física de materiales demuestran que, a temperaturas muy altas, las propiedades magnéticas de los materiales desaparecen al superar la llamada temperatura de Curie.

¿Entonces qué nos queda?

Una opción fácil de observar —y que podría ofrecer muchas respuestas— es el fenómeno derivado de la diferencia de potencial entre el interior rotatorio del planeta y su atmósfera. Esto podría explicar, por ejemplo:

de dónde proviene el campo eléctrico constante,

qué son las anomalías magnéticas o los campos residuales en Marte o la Luna.

Actualmente, se considera que el campo magnético protege las atmósferas planetarias del viento solar. Sin embargo, existen muchos objetos que contradicen esta regla:

las lunas de Júpiter, aunque están dentro de un campo magnético muy fuerte, no tienen atmósfera,

se explica esto supuestamente por la gravedad de Júpiter que les impide retenerla,

pero ¿qué pasa con Plutón? No posee un campo magnético constante, pero durante su verano, cuando aparece una fina atmósfera, el viento solar no la barre —al contrario, induce en ella un campo temporal.

Y Marte —según las teorías actuales, tuvo una magnetosfera, pero la perdió tras una colisión. Sin embargo, tiene una atmósfera tenue que aún se mantiene y no es completamente arrastrada por el viento solar.

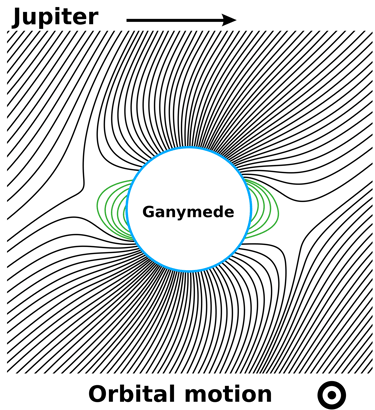

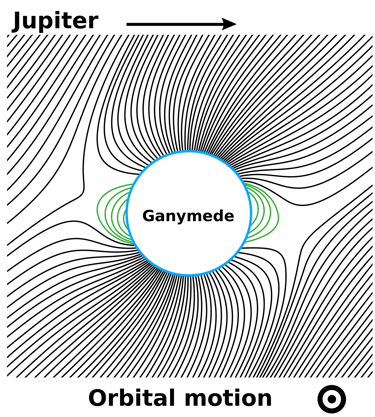

Otro caso interesante es Ganímedes, la luna más grande de Júpiter y la única conocida en el Sistema Solar con un campo magnético propio permanente. Fue descubierto en 1996 por la sonda Galileo. Además, Ganímedes tiene una atmósfera extremadamente delgada compuesta casi en su totalidad por oxígeno molecular (O₂), probablemente resultado de la fotólisis del hielo de agua por radiación solar y partículas energéticas. Aunque la presión de esta atmósfera es prácticamente nula en términos terrestres (~10⁻⁵ Pa), su presencia junto al campo magnético lo convierte en un ejemplo excepcional que demuestra que ambos fenómenos pueden coexistir también fuera de los planetas clásicos.

Como se puede observar —todos los planetas (con pocas excepciones que discutiremos en otro lugar) que poseen magnetosfera también tienen atmósfera. Y esto no sería sorprendente —ya que el campo puede proteger la atmósfera— pero ya hemos cuestionado esta relación.

Más aún —los estudios de Juno y las observaciones de anomalías en el campo magnético de la Tierra demuestran claramente que el campo magnético puede estar estrechamente relacionado con los movimientos atmosféricos. Las alteraciones del campo suelen ocurrir durante:

tornados,

cambios en las corrientes atmosféricas,

tormentas.

La Tierra tiene un campo relativamente estable, lo cual podría explicarse por el movimiento constante de su atmósfera de oeste a este. Esto parece ser clave —ya que probablemente el campo se genera por la diferencia de potencial entre el núcleo caliente que gira rápidamente y la atmósfera.

Esto se observa claramente:

en la Tierra,

en Júpiter,

y en todos los gigantes gaseosos.

¿Y qué pasa con Venus? Buena pregunta —y válida. Como podemos ver, Venus tiene una atmósfera muy caliente, y su núcleo probablemente rota, pero muy lentamente. Toda la planeta gira una vez cada 243 días. Es probable que la dinámica entre el núcleo y la atmósfera sea insuficiente para inducir un campo magnético lo bastante fuerte. Qué ocurre exactamente en Venus —lo describiremos en otro material.

Una excepción interesante es también la Luna —aunque no posee un campo magnético global, muestra magnetizaciones locales y duraderas en la corteza, por ejemplo, en la región Reiner Gamma y cerca de los polos. Lo importante es que estas zonas atraen la atención de misiones que buscan depósitos de hielo de agua. Los datos de las misiones Chandrayaan-1, LRO y LCROSS indican que el hielo puede encontrarse en cráteres polares permanentemente en sombra —precisamente donde antes se detectaron anomalías magnéticas. A la luz de esto, parece posible que los depósitos de hielo estabilicen el campo magnético local o incluso permitan su inducción parcial. En este enfoque, el hielo actuaría como una capa conductora natural que permite la conservación o incluso el desencadenamiento del campo entre el núcleo y los depósitos de hielo.

Resumen

Como se demuestra en el análisis anterior, el modelo clásico del dínamo planetario —aunque matemáticamente coherente— se basa casi exclusivamente en simulaciones y datos indirectos. No existen observaciones directas de la convección en el núcleo de la Tierra, y la teoría misma es deductiva, basada en analogías y ecuaciones. Mientras tanto, tanto el pozo de Kola como la sonda Galileo demuestran claramente: la temperatura y la presión aumentan con la profundidad, lo que pone en duda la posibilidad de fenómenos magnéticos en condiciones tan extremas.

En este contexto, surge naturalmente una alternativa: el campo magnético puede ser el resultado de una diferencia de potencial entre el núcleo rotatorio rápido y la atmósfera del planeta. Este modelo no solo explica la presencia del campo magnético, sino también su variabilidad y fluctuaciones locales, estrechamente relacionadas con la dinámica atmosférica.

El argumento más fuerte en apoyo de esta hipótesis es el hecho de que todos los planetas con atmósfera —sin excepción— también tienen campo magnético, aunque con diferente intensidad. Además, las perturbaciones en la atmósfera provocan reacciones directas en el campo magnético, como se observa por ejemplo:

en la Tierra —durante tormentas, tornados, cambios en las corrientes en chorro,

en Júpiter —donde los cambios en la estructura atmosférica afectan la forma e intensidad del campo magnético, y la Gran Mancha Roja es el ejemplo más evidente de esto.

También los casos de Ganímedes o la Luna, donde la presencia de una atmósfera delgada (o depósitos de hielo) coexiste con un campo magnético residual, indican una relación no con el interior, sino con las condiciones entre el núcleo y la capa externa del planeta o satélite.

Por eso, la relación entre la atmósfera y el campo magnético no solo es visible —sino fundamental. El modelo actual del dínamo parece demasiado limitado, y su mantenimiento continuo puede más bien obstaculizar que ayudar a comprender la verdadera naturaleza de los campos planetarios.

Las muestras de roca de las que se obtuvieron los datos paleomagnéticos provienen de profundidades máximas de unos 12 km — apenas el 0,2% del radio terrestre — y representan únicamente la parte superior de la corteza terrestre.

En comparación, el núcleo externo se encuentra a una profundidad de aproximadamente 2 900 a 5 100 km, y el núcleo interno — de 5 100 a 6 371 km bajo la superficie.

Campo magnético del satélite joviano Ganímedes, que está incrustado en la magnetosfera de Júpiter. Las líneas de campo cerradas están marcadas en color verde. Fuente: Wikipedia